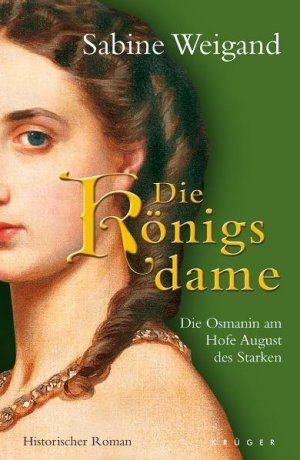

Die Königsdame . Die Osmanin am Hofe von August dem Starken . Historischer Roman – Buch gebraucht kaufen

Möchten Sie selbst gebrauchte Bücher verkaufen? So einfach geht's …

dieses Buch wurde bereits 14 mal aufgerufen

Rabatte

Der Verkäufer bietet den folgenden Rabatt:

Ab 4 Artikeln erhalten Sie den günstigsten Artikel kostenlos.

Gültig für alle Artikel außer neue Bücher.

Versandkosten: 2,70 € (Deutschland)

gebrauchtes Buch

9783810526625

(ISBN-10: 3810526622)Weigand wuchs im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof auf. Ihr Abitur machte sie am Sigena-Gymnasium. Sie studierte Geschichte, Anglistik und Amerikanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Nach Magister und Staatsexamen promovierte sie 1992 in Bayerischer Landesgeschichte an der Universität Bayreuth mit einer Arbeit über die Plassenburg in Kulmbach und war anschließend wissenschaftliche Mitarbeiterin am Stadtmuseum Schwabach.

An ihr Erstlingswerk Die Markgräfin (2004 – Handlungsort ist die Plassenburg) anknüpfend, schafften es auch alle nachfolgenden zehn Romane in die Bestsellerlisten. Weigand war Mitglied im Autorenkreis Historischer Roman Quo Vadis, der sich 2014 auflöste.

Für die Grünen wurde sie 2008 in den Schwabacher Stadtrat gewählt. 2018 zur bayerischen Landtagswahl kandidierte sie für die Partei im Stimmkreis Nürnberg-Süd und wurde über die Bezirksliste der Grünen in den Landtag gewählt. Dort ist sie seit dem 28. November 2018 Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst sowie seit 11. Dezember 2018 im Landesdenkmalrat. Außerdem ist sie seit 7. Juli 2020 stellvertretendes Mitglied im Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung.

Weigand lebt seit 1989 in Schwabach und ist im Beirat des Geschichts- und Heimatvereins Schwabach.

- - - - - - -

Beutetürken waren osmanische Kriegsgefangene während der so genannten Türkenkriege, welche im 17. und 18. Jahrhundert nach Deutschland verschleppt und vollständig assimiliert wurden.

Schon seit dem Untergang des Byzantinischen Reiches bzw. der Eroberung von Konstantinopel im Jahre 1453 durch Sultan Mehmet II., spätestens aber mit der ersten Belagerung von Wien im Jahre 1529 durch Sultan Süleyman I. galt das islamische Osmanische Reich als ernste Bedrohung des Abendlandes. Auf dem Höhepunkt seiner Expansionsphase Mitte des 17. Jahrhunderts versuchte das Osmanische Reich die Habsburger vernichtend zu schlagen und belagerte Wien erneut. Die Befreiung Wiens am 12. September 1683 durch eine Koalitionsarmee von Venezianern, Sachsen, Bayern und Polen-Litauen sowie Kaiserlich-Habsburgern bedeutete eine Wende in den militärisch-politischen Beziehungen zwischen Habsburgern und Osmanen. Die Rettung Wiens wurde als Triumph des Christentums über den Islam gedeutet. In den Jahren darauf gelangen den Habsburgern weitere Rückeroberungen: 1685 fiel die Festung Neuhäusel, 1686 Budapest, 1687 Mohács und schließlich 1688 Belgrad.

Während der Türkenkriege standen sich beide Seiten an Brutalität und Gewalt in nichts nach. So berichtet der „Türkenlouis“, Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden, seinem Kaiser, die entscheidende Schlacht bei Novi Slankamen vom 19. August 1691 habe „ein groß blut gekostet …“ und „alß daß nicht glaube, daß in dießen seculo ein scherffers und blutigers gefecht vorbeygangen…“

Hatten die Osmanen schon die Kinder der eroberten Gebiete verschleppt und umerzogen zu den Janitscharen, so deportierten die höheren Ränge der Militärs der Siegermächte nun ihrerseits die kräftigsten „Beutetürken“ und schönsten „Beutetürkinnen“ als Kriegsgefangene in die einzelnen Residenzen vor allem in Süddeutschland. In Stuttgart, Heidelberg und München fanden sich Hunderte osmanische Kriegsgefangene als Hoflakaien. Auch in Hannover und Berlin findet man ihre Spuren. Bei den heimkehrenden „Türkenstreitern“ war es üblich, neben anderen Beutestücken Menschen als lebendige Beute und Trophäe zu versklaven; vielfach zu dem Zweck, sie nach der Rückkehr einem Patron oder Herren zu schenken oder zu verkaufen, um sich einen sozialen Vorteil zu verschaffen. In den Kreisen der Fürsten und des höheren Adels war es zu jener Zeit ein wichtiges Prestigemerkmal, den eigenen Hofstaat mit exotisch gekleideten jungen Türken zu schmücken. Diese führten als Lakaien und Zofen ein relativ angenehmes Leben. Die Zeit des Barock bevorzugte das Exotische, zu den Chinoiserien und Hofmohren an den Höfen gesellten sich nun die Turquerien. Ein literarisches Beispiel dafür ist die Ernennung von Monsieur Jourdain zum „Mamamouchi“ zum Abschluss der Ballettkomödie Der Bürger als Edelmann von Molière und Jean-Baptiste Lully.

Der anfängliche Status als Sklaven wandelte sich schnell in Patronage-Beziehungen von quasi-familiärem Charakter. Der Entlassung in die Freiheit und Einbürgerung der verschleppten Türken war ein Integrationskonzept vorgeschaltet, welches nach Erlernen von „Teutsche Sprache und Haubtstücke der Christlichen Lehre“ in die Konversion vom Muslimen zum Christen mündete. Meist erfolgte die Christianisierung in den ersten vier Jahren, teilweise dauerte es Jahrzehnte. So konvertierte ein achtzigjähriger türkischer Offizier mit Namen Carl Osman erst 37 Jahre nach seiner Gefangennahme.

Nach dem Prinzip „Cuius regio, eius religio“ dekretierte der Landesvater die Religionszugehörigkeit seiner leibeigenen Untertanen, so dass viele von ihnen getauft wurden. Nach der Taufe verdingten sich die meisten der ehemaligen Muslime als Personal beim ehemaligen Besitzer. Schon in der ersten Generation erreichten Beutetürken Vertrauensstellungen wie Steuereintreiber, Stadthauptmann oder Landvogt.

Die meisten heirateten in den deutschen Mittelstand und hatten Kinder; manche schafften den Sprung in höhere Kreise. Fatima, getauft Maria Aurora, war Mätresse von August dem Starken und Ehefrau seines Kammerdieners Johann Georg Spiegel. Augusta Marianna Cölestine Fatme wurde durch Heirat zur Gräfin Castell (siehe unten). Der Kurfürst von Hannover, Georg I., bewog den Kaiser dazu, seinen Kammerdiener als Mehmet von Königstreu in den Adelsstand zu erheben, ließ ihn also mit einem vererbbaren Adelstitel ausstatten.

Der kulturelle Austausch im Zusammenhang mit Beutetürken und Türkenbeute zeigte sich vor allem im Kunsthandwerk im Sinne des „alla turca“: So zeugen die reizvollen Geschmeide der „Turquerien“, die neue Figurenwelt in der Porzellankunst und der Goldschmiedekunst von einer Bereicherung. Ebenso die Anlage des „Türkischen Gartens“ im Schloss Schwetzingen und der darauf folgende kostspielige Bau der „Türkischen Moschee“. Ehemalige Militärmusikanten fanden Aufnahme in den fürstlichen Militärkapellen und bereicherten die abendländische Musik um das bislang unbekannte Instrumentarium der Janitscharenmusik. Wolfgang Amadeus Mozart brachte die neuen Dimensionen der Klangwelt der zu seiner Zeit hochgeschätzten „Türkenoper“ 1781 mit „Die Entführung aus dem Serail“ zu höchster künstlerischer Reife. Das Gefallen an dekorativen Flächenfüllungen im Sinne des horror vacui in der Malerei zeugt ebenfalls von den neuen Einflüssen. Ebenfalls prägend war die Ornamenttechnik der islamischen Kunst. Blumen wie Rose, Nelke, Hyazinthe und Tulpe sind türkische Importerzeugnisse. Als „Blumengefilde des Paradieses“ schmückten diese Blumen symbolisch das Kriegsgerät, um den Eingang des gefallenen Kriegers des Islam im heiligen Krieg (dschihad) als Märtyrer (Schahid) zu verdeutlichen. Ebenso fanden das typisch osmanische Drachen- und Wolkenbandornament Eingang in die deutsche Kunst. Nikolaus Strauß führte 1697 in Würzburg das erste Kaffeehaus ein.

Die Forschung ist bislang unvollständig; sie umfasst mehrere hundert Namen, die aus Grabsteinen und kirchlichen Chroniken überliefert sind. Bekannte Namen ehemaliger Beutetürken sind unter anderem

- Leopold Freiherr von Zungaberg (1641–1706)

- Sadok Seli Soltan, vermutlich türkisch „Mehmet Sadık Selim Sultan“ (auch: Johann(es) Soldan, * um 1270; † 1328); es wird davon ausgegangen, dass er zu Johann Wolfgang von Goethes Vorfahren zählt. Er gilt auch als der erste urkundlich bekannte türkische Deutsche. Des Weiteren ist er auch der Vorfahre und Namensgeber der deutschen Familie Soldan, zu denen die Nachfahren Hans Soldan und Carl Soldan gehören. Das deutsche Traditionsunternehmen Dr. C. Soldan GmbH trägt ebenso seinen Namen.

- Friedrich Aly, Kammertürke von Friedrich III. von Brandenburg

Kartäuserpater Josephus in Hildesheim. Bernhard Aly, der bei seiner Taufe den Namen Weißenburg erhielt (deutscher Name seiner Heimatstadt Belgrad), trat 1708 in den Kartäuserorden ein und war noch 1758 unter dem Ordensnamen Pater Josephus in der Kartause Hildesheim nachweisbar.

- Ludwig Maximilian Mehmet von Königstreu

- Fatme (~1664–1755), angeblich Tochter eines Pascha, wurde 1686 bei der Einnahme der Stadt Ofen von Hermann von Baden-Baden „in seinen Schutz“ genommen. Er „ließ sie in der christlichen Religion unterweisen“ und als Augusta Marianna Cölestine Fatme taufen. Später wurde sie an seinen Neffen Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden und schließlich an den Grafen Friedrich Magnus zu Castell-Remlingen (1646–1717) weitergereicht. Der Graf stand mit Fatme zunächst in einem außerehelichen Liebesverhältnis und lebte ungefähr seit 1703 zumindest zeitweise mit ihr in Augsburg zusammen. 1714 heiratete er sie, nachdem seine erste Ehefrau verstorben war. Nach dem Tod des Grafen 1717 versuchten dessen Verwandte, die Gültigkeit der Ehe anzufechten und ihr das Erbe streitig zu machen, was jedoch nicht gelang. Im Kampf um ihr Recht ging Fatme bis vor den Kaiser und erhielt dabei Unterstützung durch Theresia, die Gattin des Kurfürsten Maximilian II. Emanuel von Bayern. Ihren Lebensabend verbrachte sie in einem Kloster am Bodensee und verstarb 1755 hochbetagt in Markdorf.

- Maria Aurora Spiegel (Lebensdaten unbekannt), genannt Fatima, möglicherweise eigentlich Emini, nach eigenem Bekunden „geborne von Kahrimann“, wurde 1685 während der Rückeroberung der Festung Neuhäusel von einem Baron Eschen aufgegriffen, nach Schweden gebracht und an den Grafen Philipp Christoph von Königsmarck abgegeben. Dieser schenkte sie seiner Schwester Aurora von Königsmarck, die ihre Taufpatin wurde, sie als Pflegetochter behandelte und 1694 an den sächsischen Hof nach Dresden mitnahm. Zwischen 1701 und 1706 unterhielt der Kurfürst von Sachsen und König von Polen August der Starke mit ihr eine Beziehung, aus der zwei Kinder hervorgingen, die er 1724 anerkannte: der spätere kursächsische Feldmarschall Friedrich August Rutowski und Maria Aurora Gräfin Rutowska.

- Nikolaus Strauß (Johann Ernst Nicolauß Strauß), türkisch „Mehmet Sadullah Pascha“; er war ein türkischer bzw. osmanischer Offizier und derjenige, der 1697 in Würzburg mit fürstbischöflicher Genehmigung eines der ersten Kaffeehäuser in Deutschland eröffnete. Er war am 24. Juni 1695 in der Kirche des Würzburger Juliusspitals getauft worden.

- Christian Joseph Borgk, türkisch „Yussuf“; Theologe

- Friedrich Karl Wilhelm Benedict

- Sophia Wilhelmina Kayserin

- Carl Osman (1655–1735)

- - - - - - -

Maria Aurora Spiegel (geb. vor 1685; gest. nach 1725), genannt Fatima, nach eigener Angabe „geborne von Kahrimann“, gehörte zu den sogenannten Beutetürken, die während des Großen Türkenkrieges von Kriegern der christlichen Militärkoalition in den eroberten Gebieten des Osmanischen Reiches aufgegriffen und verschleppt wurden. Sie lebte zunächst als Pflegetochter bei der Gräfin Aurora von Königsmarck und gelangte mit dieser 1694 an den Hof des Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen (ab 1697 als August II. auch König von Polen-Litauen). Mindestens zwischen 1701 und 1706 unterhielt der Kurfürst-König mit ihr eine heimliche Affäre, während der sie zwei Kinder gebar, die August später als die seinigen anerkannte und in den Rang von Grafen erhob. Der Sohn Friedrich August Rutowski schlug eine Militärlaufbahn ein und avancierte bis zum Feldmarschall und Oberkommandierenden des sächsischen Heeres. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts diente das außergewöhnliche Schicksal der Maria Aurora Spiegel als Vorlage für zwei historische Romane.

Der Lebenslauf der Maria Aurora verh. Spiegel ist nur bruchstückhaft durch zeitgenössische Dokumente belegbar, und auch diese wurden bislang nur auszugsweise bzw. im Rahmen anderer Themen erschlossen, so durch Friedrich August Freiherr ô Byrn (Kammerherr am sächsischen Hof) 1876, Graf Adam Lewenhaupt (Historiker, Archivar am schwedischen Reichsarchiv) 1898/99, Walter von Boetticher (Historiker) 1912 bis 1923 und Holger Schuckelt (wissenschaftlicher Mitarbeiter der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden) 2014. Einige beiläufige Erwähnungen finden sich außerdem in dem von Friedrich Matthias Gottfried Cramer 1836 publizierten Briefwechsel der Gräfin Amalie Wilhelmine von Königsmarck mit ihrem Gatten Carl Gustav von Löwenhaupt und ihrer Schwester Aurora von Königsmarck.

Lange Zeit stützte sich die Überlieferung hauptsächlich auf den Tatsachenroman La Saxe galante (1734) des Hofmannes und Abenteurers Karl Ludwig von Pöllnitz bzw. die davon anonym angefertigten deutschen Übersetzungen unter dem Titel Das galante Sachsen, sowie auf die im Original ebenfalls französischsprachigen Memoiren des Georg Ludwig von Haxthausen (Sohn von Christian August von Haxthausen). Obwohl bereits im 19. Jhd. verschiedene Autoren Zweifel an der Glaubwürdigkeit vieler Passagen der Pöllnitzschen Erzählung äußerten, wurde sie weiterhin als Quelle benutzt, unter anderem von Theodor Fontane in den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. Auch Haxthausens Manuskript wartet mit einer Fülle an nichtüberprüfbaren Details auf. Es ging allerdings nie in Druck und ist ausschließlich in Gestalt von Zitaten bei Eduard Vehse (1854) überliefert, das Original gilt als verschollen. (...)

(Quelle: Wikipedia)

Sehr gut erhaltenes Exemplar

mit sauberem Schutzumschlag.

Zusatzinformation des Verkäufers

Bitte beachten Sie, dass die etwas kostengünstigere Versandart "Warensendung" der Deutschen Post (Sendungen bis 1.000 Gramm) den Nachteil der ungewissen Lieferzeit mit sich bringt.

Wenn es Ihnen wichtig ist, Ihren Artikel schnell zu erhalten, kann ich mit Ihnen auch eine andere Versandart vereinbaren.

Bitte vermerken Sie Ihren Wunsch gegebenenfalls bei der Bestellung.

Verwandte Artikel

Verkäufer/in dieses Artikels

>> Benutzer-Profil (Impressum) anzeigen

>> AGB des Verkäufers anzeigen

>> Verkäufer in die Buddylist

>> Verkäufer in die Blocklist

Angebote: Bücher (14033) | Hörbücher (3) | Filme (14) | Tonträger (17) | Spiele (5)

>> Zum persönlichen Angebot von Antiquariat am Gottesacker

Angebotene Zahlungsarten

- Banküberweisung (Vorkasse)

Ihre allgemeinen Versandkosten

| Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Gewicht | |||

|---|---|---|---|

| Gewicht | Deutschland | EU | Welt |

| bis 1000 g | 2,70 € | 11,50 € | 19,50 € |

| bis 2000 g | 4,80 € | 11,50 € | 19,50 € |

| bis 5000 g | 8,00 € | 18,00 € | 50,00 € |

| bis 10000 g | 11,00 € | 23,00 € | 80,00 € |

| darüber | 21,00 € | 46,00 € | 210,00 € |

| Landweg | |||

| Deutschland | EU | Welt | |

| Versandkostenfrei ab | 150,00 € | — | — |

Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm betragen die Versandkosten mindestens 4,80 €

Zusätzliche Vertrags-, Versand-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Verkäufe an Privatpersonen grundsätzlich per Vorkasse,an Institutionen u.ä. nach Absprache.

Verkäufe im Inland (bei Porto bis max. 5 EUR) ab 50 EUR versandkostenfrei.

Verkäufe ins Ausland ab 80 EUR versandkostenfrei, wenn das Porto 10 EUR nicht übersteigt. Versandkosten bitte vorher erfragen.

Hinweise von Kunden für günstige Versandkosten nehme ich gern entgegen.

Zum Thema PREISVORSCHLAG:

Grundsätzlich lehne ich Preisvorschläge ab, wenn mein Angebot sowieso das Günstigste auf dem Booklooker-Marktplatz ist.

Im Moment ist mir aber bei Privatkäufer*innen nichts anderes möglich, als nur auf den "Ich lehne den Preisvorschlag ab"-Button zu drücken. Dass das unhöflich wirkt, ist mir bewusst. Aber ich habe schlicht keine andere Möglichkeit, auf diese Angebote zu antworten, denn mir wird keine Kontaktmöglichkeit angezeigt. Da Kund*innen aber meine Kontaktdaten einsehen können, möchte ich diese hiermit ermutigen, mich direkt zu kontaktieren. Wahrscheinlich finden wir dann eine Möglichkeit.

Für Kolleg*innen gilt: Für mich erkennbare Händler*innen erhalten bei Bestellwert ab 10 EUR einen Kolleg*innenpreisnachlass von 10 Prozent.

Regelungen zum Widerruf bzw. zur Rückgabe

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich:

Antiquariat am Gottesacker,

Herr Olaf Wendel,

Sachsenspiegel 15,

06386 Reppichau,

E-Mail [email protected],

Telefon (Handy) 0179 - 476 91 92

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefon oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Sofern Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, gilt:

Ich erstatte Ihnen neben dem Kaufpreis und den Versandkosten auch die Rücksendekosten, falls Sie die gelieferte Ware innerhalb der gültigen Frist wieder zurückgegeben bzw. zurückgesandt haben, binnen 7 Werktagen in gleicher Höhe, wie ich sie von ihnen gefordert habe.